子どもの歯科検診とは!流れやメリット・デメリット、拒むときの対処法

こんにちは。大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」です。

子どもの歯科検診は、乳歯から永久歯へのスムーズな生え変わりを促し、虫歯予防や噛み合わせの確認を目的として定期的に行われます。幼少期から適切な口腔ケアを行うことは、将来の健康的な歯並びや良好な口腔環境の維持に大きく影響します。

しかし、検診を嫌がる子どもも少なくありません。

この記事では、子どもの歯科検診の基本的な流れや、検診を受けることで得られるメリット・デメリット、子どもが検診を拒む場合の効果的な対処法について解説します。

子どもの歯科検診とは

子どもの歯科検診は、乳歯や生え変わったばかりの永久歯の健康状態を定期的にチェックし、口腔内のトラブルを早期発見・予防するための大切な診療です。幼少期から口腔ケア習慣を確立し、正しい歯並びや噛み合わせを維持するために欠かせません。

ここでは、子どもの歯科検診の目的や重要性について詳しく解説します。

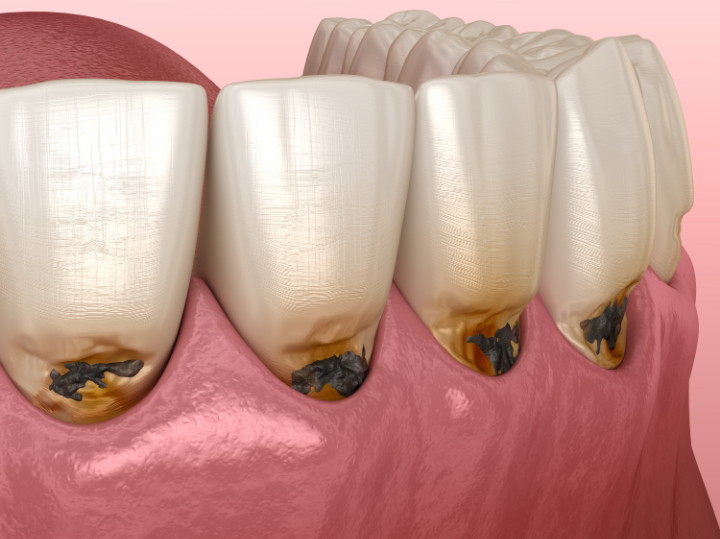

虫歯の早期発見と予防

乳歯は永久歯よりも柔らかく、虫歯になりやすい特徴があります。歯科検診では、目視やレントゲンを用いて初期段階の虫歯を発見します。

初期の虫歯は、フッ素塗布や正しいブラッシングによって進行を抑えられるため、早期発見が重要です。定期的に検診を受けることで、虫歯のリスクを大幅に減少できます。

正しい噛み合わせの確認

子どもの成長に伴い、歯並びや噛み合わせは変化します。歯科検診では、顎の発達状況や歯の生え方を確認し、噛み合わせに問題がないかをチェックします。

歯並びに異常が見つかった場合、早い段階で矯正治療を検討することが可能です。早期の対応により、将来的な矯正治療の負担を軽減できます。

口腔ケア指導

歯科検診では、歯科医師や歯科衛生士が正しい歯磨きの方法を指導します。仕上げ磨きが必要な時期には、保護者向けに効果的な磨き方をアドバイスします。

また、食生活やおやつの与え方についての指導も行うので、健康な口腔環境を維持するための知識を身につけることができます。

歯の生え変わりのチェック

乳歯から永久歯への生え変わりがスムーズに進んでいるか確認します。乳歯の抜け方や永久歯の生え方に異常が見つかった場合、適切なタイミングで対処することが重要です。

放置すると、将来的に歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。

口腔内の病気や異常の発見

歯科検診では、虫歯以外にも歯ぐきの炎症や口内炎、舌や口唇の異常など、さまざまな口腔内のトラブルを早期に発見できます。口腔内の健康状態を定期的に確認することで、口の中の病気を未然に防ぎ、健康維持に役立てられます。

子どもの歯科検診の流れ

子どもの歯科検診では、虫歯の早期発見、噛み合わせの確認、口腔ケアの指導などが行われます。ここでは、一般的な子どもの歯科検診の流れについて詳しく解説します。

1. 受付・問診

歯科医院に到着したら受付をして、問診票を記入します。問診では、普段の口腔ケアの状況や食生活、気になる症状などを確認します。

2. 口腔内の視診

歯科医師が子どもの口の中を目視でチェックします。虫歯の有無、歯ぐきの状態、歯の生え変わりの進み具合を確認し、歯並びや噛み合わせにも問題がないかチェックします。

子どもが緊張しないよう、優しく声をかけながら進めるのが一般的です。

3. クリーニング(歯垢・歯石の除去)

必要に応じて歯のクリーニングが行われます。歯ブラシや専用の器具を使い、歯に付着した歯垢や歯石を取り除きます。乳歯は虫歯になりやすいため、この段階で口腔内を清潔に保つことが重要です。

クリーニング後に、フッ素塗布が行われることもあります。

4. レントゲン撮影

歯の状態によっては、レントゲン撮影が行われます。目視では確認しづらい部分の虫歯や、歯ぐきの中に隠れている永久歯の状態、顎の骨の状態を確認します。

放射線量は非常に少ないため、子どもでも安全に受けられます。

5. 噛み合わせ・歯並びの確認

成長過程における噛み合わせや歯並びの問題がないか確認します。噛み合わせに異常があると、将来的に顎の成長や歯並びに影響を及ぼすことがあるため、早期発見・早期治療が重要です。

必要に応じて、矯正治療の相談が行われることもあります。

6. フッ素塗布・シーラント処置

虫歯予防のため、歯の表面にフッ素を塗布します。フッ素は歯質を強化し、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。奥歯の溝が深い場合には、シーラントと呼ばれる樹脂で溝を埋める処置を行うこともあります。

7. 口腔ケア指導

検診の最後には、子どもと保護者に向けて歯磨きの方法や仕上げ磨きのポイントを指導します。歯磨きが苦手な子どもには、楽しく続けられる工夫やアドバイスが提供されます。

さらに、食生活やおやつの選び方についてもアドバイスが行われることが多いです。

子どもの歯科検診のメリット・デメリット

子どもの歯科検診は、乳歯や生えたばかりの永久歯の健康を保つために大切な役割を果たします。

しかし、検診にはメリットだけでなく、注意が必要な点もあります。ここでは、子どもの歯科検診のメリットとデメリットについて解説します。

子どもの歯科検診のメリット

子どもの歯科検診のメリットは、以下のとおりです。

虫歯の早期発見と予防ができる

定期的な歯科検診によって、虫歯を初期段階で発見できます。乳歯は永久歯よりも柔らかく、虫歯が進行しやすいため、早期治療が重要です。

さらに、フッ素塗布やシーラント処置により、虫歯を予防する効果も期待できます。

歯並びなどの状態を確認できる

成長に伴い、子どもの噛み合わせや歯並びは変化します。検診を通じて、歯並びや顎の成長に問題がないかを確認し、必要に応じて矯正治療のタイミングを判断できます。早期対処することで、将来的な矯正治療の負担を軽減できます。

口腔ケア習慣を定着させられる

検診では、子どもにあった歯磨き方法やケアのポイントが指導されます。保護者も仕上げ磨きのコツを学べるため、日常の口腔ケアの質が向上します。

口腔ケアの習慣が身につき、健康な歯を維持しやすくなります。

口腔トラブルの予防と健康維持につながる

虫歯だけでなく、歯ぐきの炎症や口内炎、舌の異常などの口腔トラブルも検診で早期発見できます。口腔内の健康を保つことは、全身の健康維持にもつながります。例えば、誤嚥性肺炎のリスク軽減にも役立つでしょう。

子どもの歯科検診のデメリット

子どもの歯科検診のデメリットは、以下のとおりです。

子どもが怖がる可能性がある

歯科検診に慣れていない子どもは、診療台や歯科器具に恐怖を感じることがあります。泣いてしまったり、口を開けられなかったりすることもあるため、初めての検診では保護者のサポートや歯科医院の工夫が求められます。

費用と時間の負担がかかる

定期的な歯科検診は、時間や費用の負担がかかります。特に、保険適用外の予防処置や矯正治療が必要な場合、追加費用が発生することがあります。

子どもがストレスを感じることがある

診療台に長時間座っていることや、口腔内のチェックが子どもにとってストレスになる場合があります。検診が苦痛になると、歯科医院に対する恐怖心が強まる可能性もあります。

子どもが歯科検診を拒むときの対処法

子どもが歯科検診を怖がったり拒んだりするのは珍しいことではありません。

しかし、口腔の健康を守るためには定期的な検診が欠かせません。ここでは、子どもが歯科検診を拒む際の効果的な対処法について解説します。

歯医者への恐怖心を軽減する

子どもが歯科検診を嫌がる理由の一つは、歯医者に対する恐怖心です。見慣れない器具や音、治療への不安が、子どもを緊張させます。恐怖心を和らげるために、事前に絵本や動画を見せて、検診の流れを理解させましょう。

また、歯科医院に見学に行き、診療台や器具に触れてみることも有効です。

前向きな言葉で励ます

「痛くないよ」「怖くないよ」という言葉は安心感を与えられるかもしれませんが、痛みや恐怖の感じ方には個人差があります。痛かったり怖かったりした際に、子どもが「嘘をつかれた」と感じる可能性もあるでしょう。

「歯をピカピカにしようね」「お口のお掃除をするよ」といった、前向きでわかりやすい表現で励ますよう意識してください。

ご褒美や楽しい体験と結びつける

検診後に小さなご褒美を用意するのも効果的です。例えば「検診が終わったら一緒に公園へ行こう」「帰りに好きなお菓子を買おう」といった約束をすると、子どもが前向きに検診を受け入れやすくなります。

ただし、過度なご褒美は避け、検診を頑張ること自体を評価しましょう。

保護者がリラックスする姿を見せる

子どもは保護者の不安を敏感に感じ取ります。保護者がリラックスした態度でいると、子どもも安心します。保護者が歯科検診や治療を受ける様子を見せてあげたり「歯医者さんは怖くないよ」と明るい表情で伝えることで、子どもの不安を軽減できます。

子ども向けの歯科医院を選ぶ

子ども向け診療に特化した歯科医院を選ぶことも効果的です。キッズスペースがある、子どもに優しいスタッフがいる、治療器具や診療台が子ども向けに工夫されているなど、配慮されている医院を選びましょう。

短い検診から慣れさせる

最初から治療を行うと、子どもが強い恐怖心を抱くことがあります。最初は歯のチェックやクリーニングなど、短い検診から始めて徐々に慣れさせましょう。「今日はお口を見せるだけだよ」と伝えると、ハードルが下がり受け入れやすくなります。

まとめ

子どもの歯科検診は、乳歯や永久歯の健康を守るために欠かせません。検診では、虫歯の早期発見・予防、噛み合わせや歯並びの確認、口腔ケア指導が行われます。正しいケア習慣が身につくことで、将来の口腔トラブルを防ぐ効果が期待できます。

一方で、子どもが歯科検診を怖がることや、費用や時間の負担がかかることも考慮する必要があります。子どもが検診を拒む場合には、恐怖心を和らげる工夫や前向きな言葉かけ、楽しい体験と関連づける方法が効果的です。

保護者がリラックスした姿勢を見せることや、子ども向けの歯科医院を選ぶこともポイントです。

定期的な歯科検診を通して、子どもの口腔内を健康に保ち、将来の健やかな成長をしっかりとサポートしましょう。

子どもの歯科検診を検討されている方は、大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院では、むし歯・歯周病治療や小児歯科、マウスピース矯正など、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、仮予約も受付しておりますので、ぜひご活用ください。