虫歯を放置するとリスクがある?治療法も解説!

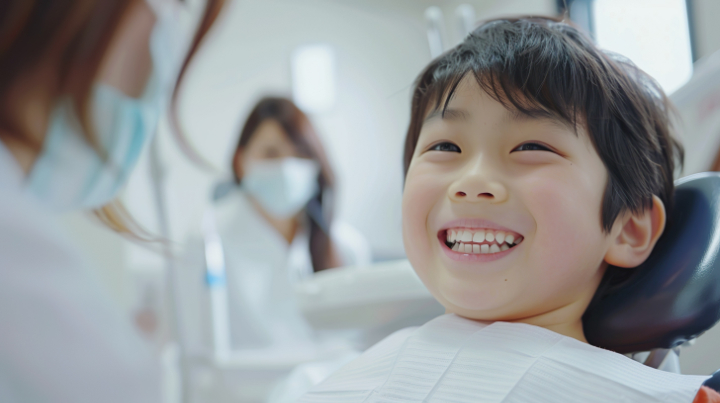

こんにちは。大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」です。

虫歯は自然に改善することはないため、放置すれば症状は進行します。虫歯が進行するほど治療が複雑化して治療費も高くなり、症状が悪化して全身の健康に影響する可能性もあります。

「歯科医院を受診するのが面倒だ」「忙しくて治療に行く時間がない」などの理由で虫歯を放置している方もいるかもしれませんが、虫歯を放置することは危険です。

今回は、虫歯を放置するリスクや、治療法・予防法について解説します。

虫歯のメカニズム

虫歯は、口腔内で細菌が繁殖することで起こる感染症です。もともと口腔内には多くの細菌が存在しますが、食べ物の残りかすや唾液中の成分が細菌と混ざり合うことで、プラーク(歯垢)という細菌の塊を形成します。

プラークの中の細菌は、糖分を分解して酸を産出し、歯の表面のエナメル質を溶かしていきます。この状態を、虫歯と呼びます。酸によってエナメル質が溶かされ、さらに進行すれば、その内側にある象牙質まで破壊されていきます。

象牙質は神経に近い部分にあるため、しみたり痛んだりする症状を覚えるようになるでしょう。最終的に、虫歯菌は神経に到達して神経を破壊し、歯の健康を維持できなくなります。

プラークは時間が経過すると石灰化して歯石と呼ばれる塊になり、歯石になれば歯ブラシで除去することはできません。そのため、プラーク(歯垢)のうちに除去することが重要です。

虫歯を放置するとリスクがある?

虫歯は、放置すればするほど症状が進行していきます。虫歯を放置することで起こるリスクは、以下の通りです。

痛みが強くなる

虫歯が進行するほど痛みが強まります。初期の虫歯では痛みを覚えないことが多いですが、虫歯が象牙質まで到達すると痛みが発生します。さらに、虫歯が神経に到達すれば、痛みはより激しくなります。

虫歯を放置しすぎると神経が死んでしまうため痛みを覚えなくなりますが、虫歯が治ったわけではありません。虫歯による痛みが消えた場合、状態が悪化していることを示しています。

口臭が強くなる

虫歯を放置すると、口臭が強くなっていきます。虫歯菌は、食べかすや歯垢を分解する際にニオイのする毒素を発生するため、口臭として現れるのです。

また、神経まで虫歯が到達して腐敗が進めば、腐敗臭を放つようになります。膿が歯根の先に溜まり、独特な臭いを発することもあるでしょう。

口臭は自分では気付きにくいため、周囲に注意されてから気付くことが多いです。

神経を失う

虫歯菌は、歯の表面のエナメル質やその内側の象牙質まで溶かし、最終的には神経に到達します。神経には歯に栄養を運ぶ役割があるため、神経が虫歯菌に侵されれば歯に栄養が補給されなくなり、通常の歯よりも折れやすくなります。健康な歯を維持するには神経が必要であり、神経が失われる前に虫歯治療を受けることが重要です。

見た目が悪くなる

虫歯を放置すると、歯の表面が黒ずんだり欠けたりして見た目が悪くなります。とくに、前歯が虫歯になると目立ちやすいでしょう。奥歯の場合でも、笑った時に見えるなど、見た目に影響を及ぼします。

「人前で大きく口を開けられない」「笑うことが恥ずかしい」など考え、口を隠そうとするようになる人もいるでしょう。

歯を失う

虫歯を放置すると、歯がどんどん溶けていきます。歯が溶けている部分が多ければ、抜歯が必要です。歯を失えば、失われた歯を補うための治療が必要になるため、治療期間が長くなり、治療費も高額になります。

全身に虫歯菌が回る

増殖した虫歯菌は、口腔内だけに留まらず血管にのって全身へ回ります。虫歯菌が全身に巡ると以下のような病気を引き起こす可能性があり、場合によっては命に関わることがあります。

副鼻腔炎

上の歯の虫歯を放置すると、虫歯菌が鼻の粘膜に感染して副鼻腔炎を引き起こすことがあります。副鼻腔炎の症状は、鼻水や鼻詰まり、嗅覚障害、顔面の痛みです。

骨髄炎

虫歯を放置すれば顎の骨に細菌感染が拡大し、骨髄炎を引き起こすことがあります。骨髄炎を発症すると、顎の激痛や発熱、吐き気などの症状が出ます。

心筋梗塞

虫歯菌が血液を通って心臓に到達すれば、心筋梗塞を引き起こす可能性があります。心筋梗塞では、胸の痛みや圧迫感を覚え、冷や汗や吐き気を伴います。

脳梗塞

血管を通って虫歯菌が脳に届けば、脳梗塞を引き起こすことがあります。脳梗塞は、片麻痺や感覚障害が起こり、生活に支障をきたす後遺症を残すことや、命に関わる事態になることもあります。

虫歯を治療する方法

虫歯は自然治癒しないため、治療しなければなりません。虫歯の治療法は、進行度合いによって異なります。

虫歯の進行度はC0~C4の5段階に分けられており、数字が大きくなるほど重症度が高まります。虫歯の進行度ごとの治療方法は、以下の通りです。

初期の虫歯(C0)

初期の虫歯は、歯が白く濁ったようになっていますが穴は開いていません。自覚症状はなく、定期的な歯科検診などで発見されることが多いです。

この段階では、歯を削ることはなく、歯磨き指導や食生活の見直しなどのアドバイスによって改善を目指します。また、フッ素を塗布してエナメル質を強くし、虫歯の進行を抑制します。

穴の開いた初期虫歯(C1)

虫歯がエナメル質を溶かし、小さな穴が開くようになります。この段階になると、虫歯部分を削る処置を行います。削る範囲が少なく、初期段階では一度の通院で治療が完了します。

削った後の部分には白い詰め物を行います。

中程度の虫歯(C2)

虫歯が象牙質まで到達しているため、冷たいものでしみるなどの症状が現れるようになっています。C1よりも虫歯部分を大きく削る必要があり、レジンの詰め物だけでは不十分なことがあります。そのため、型取りをしてインレー(詰め物)やクラウン(被せ物)を作ります。

虫歯を削って型取りをする工程は1日で終わりますが、インレーやクラウンの作成には1週間ほどかかります。完成したインレーやクラウンを歯科用接着剤でくっつけ、嚙み合わせの調整を行います。

重度の虫歯(C3)

さらに虫歯が進行して神経に到達すると、激しい痛みを覚えるようになります。神経にまで虫歯が到達している場合、根管治療と呼ばれる歯の根を清掃する治療が必要です。腐敗した神経を取り除き、根管内を綺麗に清掃・消毒します。

細菌がいなくなるまで清掃しなければ虫歯の再発につながるため、複数回通院をして清掃を繰り返します。治療期間は、個人差がありますが1~2カ月ほどかかることが多いです。

歯根だけが残った虫歯(C4)

虫歯によって歯のほとんどが失われ、歯を残すことが難しい状態です。わずかに残った歯を抜歯し、インプラントやブリッジ、入れ歯などで欠損部分を補います。

歯がなくなった状態で放置すれば、歯が移動して噛み合わせや歯列に影響するため、早急に治療が必要です。

虫歯を予防する方法

虫歯になってからすぐに治療をすることも大事ですが、虫歯にならないように日頃から予防を心がけるのが最も大切です。ここでは、虫歯を予防する方法を解説します。

毎日正しい方法で歯磨きをする

毎日の歯磨きが正しくできていなければ、食べかすが残って蓄積されてプラークになります。食後は必ず歯磨きを行い、磨き残しがないようにしましょう。歯を1本1本磨くように、歯の表面だけではなく歯の根元まで意識してください。

正しい歯磨きの方法は歯科医院で指導してもらうこともできます。歯科医院で自分の歯に合った歯ブラシなどのツールの選び方も確認できます。

フロスや歯間ブラシも使用する

歯ブラシだけでは、綺麗に汚れを落としきることはできません。歯と歯の間には汚れが詰まりやすく、歯ブラシでは除去しきれないため、デンタルフロスや歯間ブラシも併用しましょう。

歯間ブラシは、歯茎に近い部分までしっかり掃除でき、デンタルフロスは歯間ブラシが通らないような歯と歯の間にも通すことができます。

生活習慣を見直す

虫歯の発生には、生活習慣が関係していることが多いです。甘い物ばかり食べていれば虫歯になりやすくなるため、甘い物の摂取は適度にすべきでしょう。

また、だらだらと長く食事をする習慣も、虫歯を引き起こしやすいため改善すべきです。食事時間が長くなるほど口腔内が酸性の状態が続き、歯が溶けやすくなります。

定期的に歯科医院を受診する

定期的に歯科医院を受診していれば、虫歯を早期発見・早期治療することができます。虫歯の症状がないから歯科医院を受診しなくて良いというわけではなく、予防のために2〜3カ月に一度ほどの頻度で通院することも大切です。

通院の際にクリーニングをしてもらえば、歯ブラシでは落としきれない汚れも除去してもらえます。日頃のケアと併せて、定期的に歯科医院を受診しましょう。

まとめ

虫歯を放置すると歯を失うだけではなく、全身の健康に影響する可能性があります。歯と全身の健康を維持するためにも、虫歯は放置せずに早期に歯科医院で治療を受けましょう。

早く治療を受けるほど治療期間は短く、治療費も安価に抑えることができます。また、日頃から虫歯にならないように予防を心がけることも大事です。

虫歯治療を検討されている方は、大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院では、むし歯・歯周病治療や小児歯科、マウスピース矯正など、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、仮予約も受付しておりますので、ぜひご活用ください。