プレオルソとは?子どもの歯並び矯正に役立つ効果・メリット・デメリット

こんにちは。大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」です。

お子さまの歯並びや噛み合わせが気になっている保護者の方は多いのではないでしょうか。小児矯正で使用される装置にはいくつかあるため、どれを選ぶべきか悩む方も少なくありません。

小児矯正を検討されている保護者の方のなかには、プレオルソでの治療を検討されている方もいらっしゃるでしょう。では、プレオルソを使用した治療にはどのような効果があるのでしょうか。

この記事では、プレオルソとはどのような装置か、どのような効果があるのか解説します。お子さまの矯正治療を検討中の方や、プレオルソの効果について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

プレオルソとは

プレオルソとは、顎が成長する時期のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。日中の決められた時間や就寝時に装着し、お口周りの筋肉のバランスを整え、顎の成長を促すことで、歯が正しい位置に並ぶように導きます。

プレオルソは柔らかい素材でできています。また、取り外しが可能な点も特徴です。

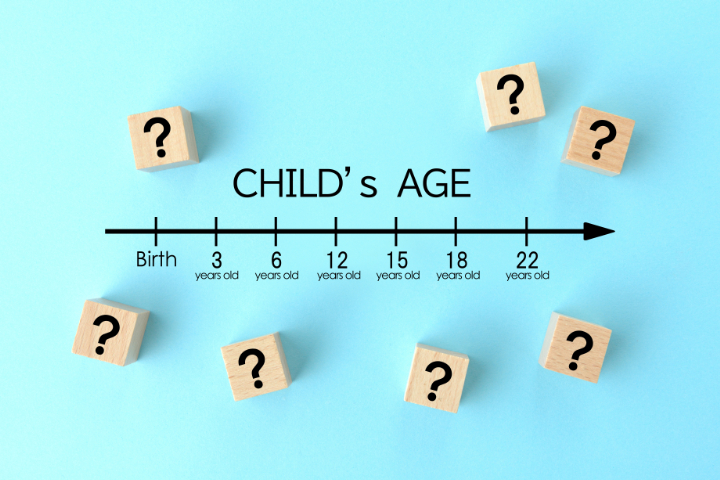

プレオルソは、顎の成長が活発な時期に始めることでより効果が得やすいとされています。一般的には、乳歯と永久歯が混在する6歳から10歳頃の子どもが対象となりますが、個々の成長発育や歯の状態によって適切な開始時期は異なります。

プレオルソの効果

プレオルソは、子どもの歯並びや口腔習慣の改善を目的として使用されるマウスピース型の矯正装置です。ここでは、プレオルソの主な効果について詳しく解説します。

悪習癖を改善できる

プレオルソを使用することで、指しゃぶりや舌突出癖など、歯並びに悪影響を及ぼす悪習癖の改善が期待されます。装着することで舌の位置を正しく誘導し、無意識のうちに行われている癖や習慣を徐々に減らす効果があるのです。

ただし、すべてのお子さんに同じような効果が出るわけではなく、改善の程度には差があることを理解しておくと安心です。

歯並びが悪くなるのを防ぐことができる

歯並びが大きく乱れる前の段階でプレオルソを使用することで、歯列の乱れを防ぐ効果が期待されています。これは、プレオルソを装着することで、顎の発育を促しながら歯が正しい位置に並ぶようサポートするためです。

矯正治療後の後戻りが起こりにくい

矯正治療後に歯が元の位置に戻ろうと動く後戻りが起こることがあります。矯正治療で歯並びをきれいに整えても、口呼吸や舌癖などが改善されていなければ、再び歯並びが乱れる可能性があります。

プレオルソを使用して、これらの癖や習慣を改善できれば、矯正治療後の歯並びが乱れるのを防ぐことができるのです。

プレオルソが適応となる症例

プレオルソは、主に軽度の出っ歯(上顎前突)や受け口(反対咬合)、開咬、軽度の叢生などに効果が期待されます。

一方、重度の骨格的なズレや、歯並びの乱れが大きい場合、永久歯がすべて生えそろっている場合は、プレオルソだけで十分な効果が得られない可能性があります。

治療の適応となるかは、必ず歯科医師による診断が必要です。

プレオルソのメリットとデメリット

プレオルソにはメリットとデメリットがあります。後悔なく治療を進めるためには、どちらも理解したうえで検討することが大切です。ここでは、プレオルソのメリットとデメリットについて解説します。

プレオルソの主なメリット

プレオルソは取り外しができるため、歯磨きや食事がしやすく、口腔内を清潔に保ちやすいです。また、柔らかい素材でできているため、装着時の違和感や痛みが少ないとされています。

さらに、口呼吸や舌の癖など、口腔周囲の筋機能を改善できる点もメリットです。これによって、将来的な矯正治療の必要性を減らせる可能性もあります。

プレオルソのデメリット

プレオルソはすべての症例に適応となるわけではありません。重度の歯列不正や骨格的な問題がある場合には、効果が得られにくいことがあります。

また、装置の装着時間や使い方を守ることが重要であり、自己管理が難しいお子さまの場合は効果が限定的になることも考えられます。また、治療期間や結果には個人差があり、必ずしも理想的な効果が得られるとは限りません。

プレオルソの治療の流れ・装着時間・期間の目安

プレオルソ治療を始めるには、まず歯科医院でのカウンセリングが必要です。お子さまの歯並びや噛み合わせの状態を詳しく診断し、プレオルソが適応となるかを歯科医師が判断します。

プレオルソを使用した治療を開始する前には、歯科医師から装着方法や注意点について説明を受けます。

プレオルソは、主にご自宅で装着する取り外し式のマウスピース型矯正装置です。基本的には日中1時間程度と就寝時に装着します。装着時は口をしっかり閉じて自然に呼吸することがポイントです。

治療期間には個人差がありますが、一般的には1年から2年程度が目安とされています。

治療の進み具合やお子さまの成長に合わせて、1〜2か月ごとに定期的な通院が必要です。通院時には装置の適合状態や歯並びの変化を確認し、必要に応じて装置の調整や指導が行われます。

プレオルソ治療の費用と保険適用について

プレオルソ治療を検討する際に多くの方が気になる費用や保険適用の有無について解説します。

プレオルソ治療の費用相場

プレオルソ治療の費用は、治療を受ける歯科医院や地域、治療期間の長さによって大きく異なりますが、相場としては約3万円から20万円程度が目安です。

装置代だけでなく、調整・通院費などが含まれている場合もあります。歯科医院によって費用は異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

保険適用の対象になる?

プレオルソ治療は、基本的に自由診療となり、健康保険の適用外です。

ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾患や顎変形症などと診断された場合には、保険が適用されるケースもあります。詳しくは、治療を受ける歯科医院で確認しましょう。

プレオルソ治療でよくあるトラブルと対処法

プレオルソ治療中によく起こるトラブルと、その具体的な対処法について解説します。

装着時間を守れない

プレオルソは、毎日決められた時間装着することが大切です。装着時間を守らないと、期待していた効果が得られません。

装置の装着を忘れやすいときは、装着する時間を決めると習慣化しやすくなります。保護者の方が声かけを行うことや装着時間を記録することも効果的です。どうしても難しい場合は、歯科医師に相談し、個別に対応策を検討しましょう。

装置が破損した・違和感がある

装置が破損した場合や強い痛みがある場合は、使用をやめて歯科医院に連絡してください。破損した装置を使用し続けると口内を傷つける恐れがあります。

また、装置の装着直後は違和感を覚えることが多いですが、時間の経過とともに慣れていくケースがほとんどです。装着時の違和感が長引く場合は調整が必要なケースもあるため、歯科医師に相談しましょう。

虫歯や歯肉炎になった

歯磨きや装置の清掃が不十分だと、虫歯や歯肉炎になるリスクが高まります。装置を取り外したら丁寧に歯磨きを行い、装置もきちんと洗浄しましょう。

また、虫歯や歯肉炎などのトラブルを早期に発見するためには、定期的に歯科検診を受けることも大切です。

プレオルソ治療後のフォローと再治療の必要性

プレオルソ治療が終了したあとも、歯並びや噛み合わせの状態が安定しているかを確認するために、定期的な経過観察が必要です。成長期のお子さまの場合、顎や歯の発育が続くため、治療後も変化が起こる可能性があります。

特に、指しゃぶりや口呼吸などの癖が続いている場合や、顎の成長バランスに変化が見られる場合は、再治療や追加の矯正が必要となることもあります。

また、永久歯への生え変わりの時期に歯の位置がずれることもあるため、経過観察で異常が見つかった場合は、早めに対応することが望ましいです。

まとめ

プレオルソは、顎が成長する時期のお子さんに使用されるマウスピース型の矯正装置です。

プレオルソには、口周りの悪習癖を改善できる、歯並びが乱れるのを防ぐことができるなどの効果があります。

ただし、きちんと装置の装着を続けなければ、期待していた効果を得ることができません。装置に慣れるまで違和感を覚えることもありますが、定期的に歯科医師のフォローを受けながら進めていくことが大切です。

小児矯正を検討されている方は、大阪府摂津市「JR千里丘駅」より徒歩1分にある歯医者「辻中歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院では、むし歯・歯周病治療や小児歯科、マウスピース矯正など、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、仮予約も受付しておりますので、ぜひご活用ください。