2024.05.19

歯周病と全身疾患の関係性について

こんにちは。辻中歯科医院のアシスタントです。

さっそくですが、皆さんは歯周病と全身疾患に関係性があることをご存知でしょうか?

私自身、歯科医院で働き始めるまで考えたこともありませんでした。実は歯周病と全身疾患は大きな関係性があります。今回は歯周病と全身疾患の関係性について調べてきましたので、この場をお借りしてお話させて頂きます。

そもそも歯周病とは?

歯周病とは、歯周組織に起こる疾患の総称になります。

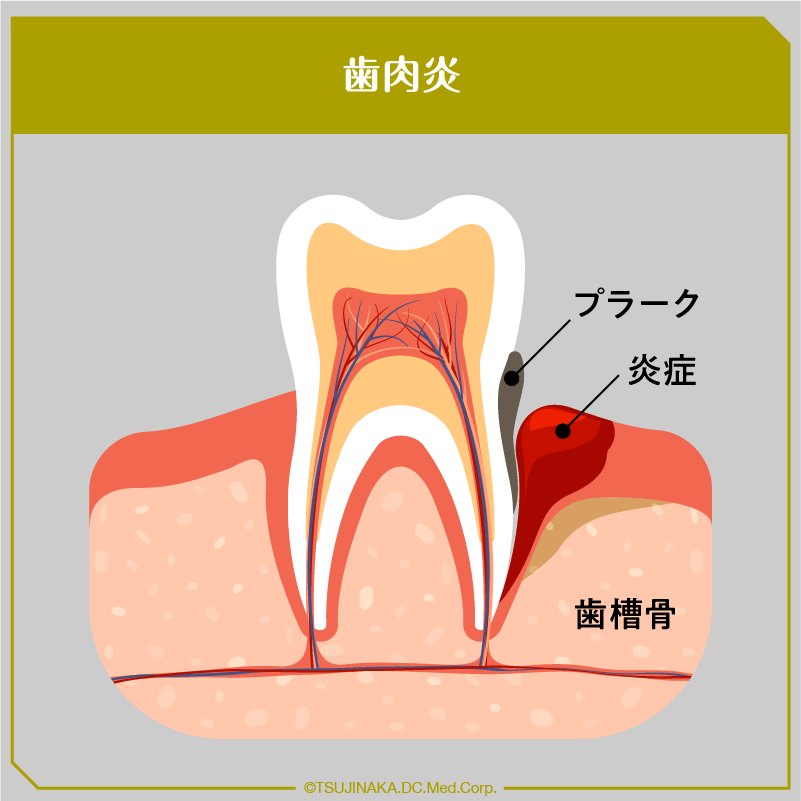

一般的に歯肉炎と歯周炎という2つの病気のことを指します。健康な歯茎には深さ2~3㎜程度の歯肉溝というポケットが空いています。これを歯周ポケットといいます。この部分にプラーク(歯の表面の細菌)が溜まるなどし、細菌感染によって歯肉だけが炎症を起こした状態を歯肉炎といいます。

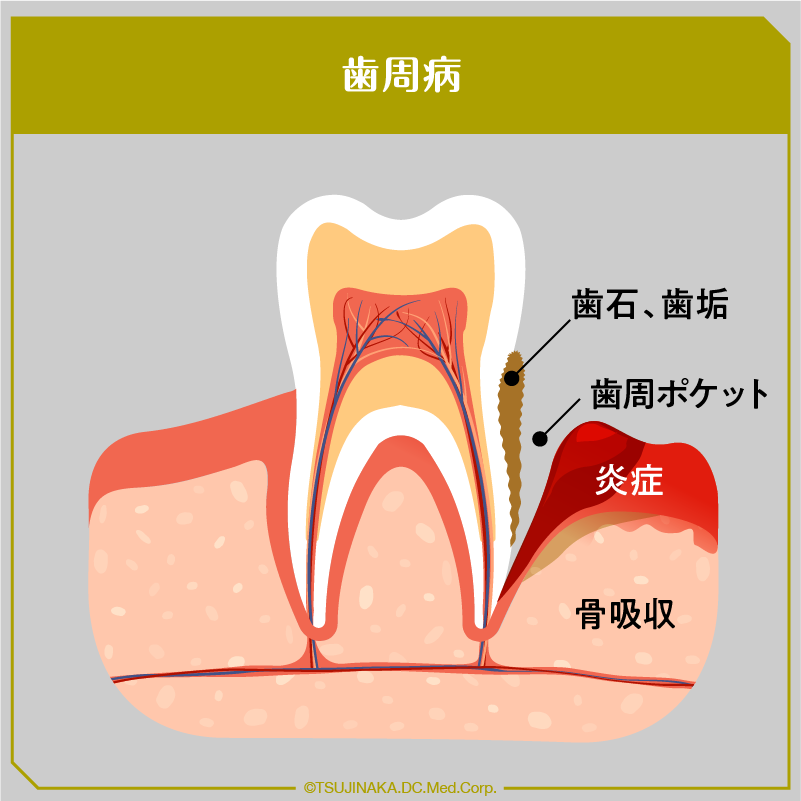

さらに炎症が拡大し、歯槽骨にまで患部が達した状態を歯周炎といいます。

歯周病は歯を支える組織が破壊されることで、歯を失う原因にもなります。また歯周病は全身疾患との関係性もあるため、適切な治療が必要です。歯周病の予防には定期的な歯科検診や適切な歯のケアが必要になります。

歯周病のメカニズム

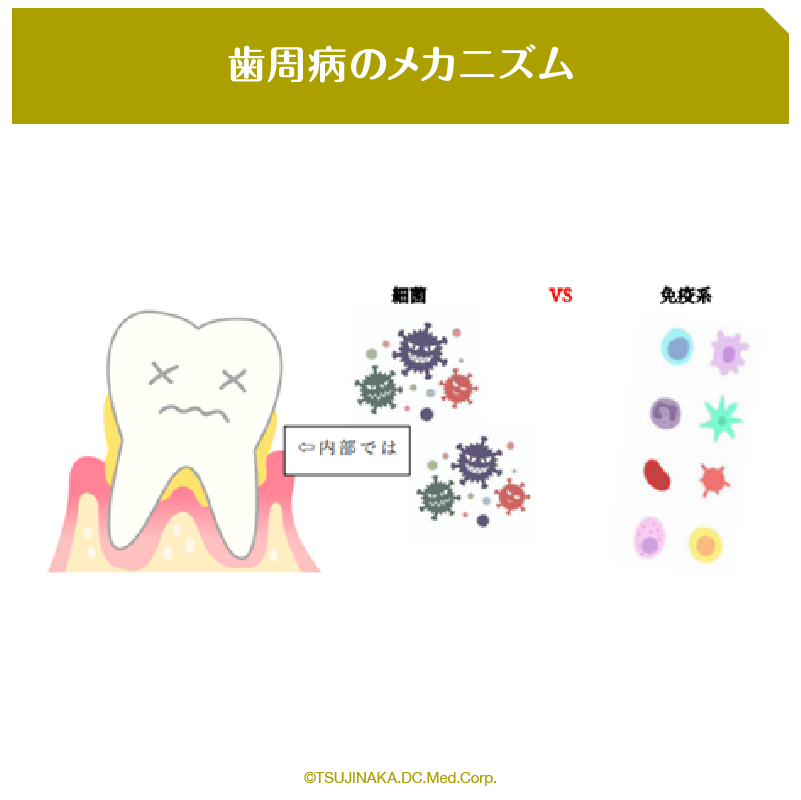

細菌は歯周ポケットから歯肉の内部に侵入しようとし、それを免疫系の細胞や物質が迎え撃ちます。歯周組織が炎症を起こすのは、免疫系のうち炎症を誘発する「炎症サイトカイン」による防御反応によって引き起こされます。

炎症サイトカイン

免疫反応として細胞の炎症を誘発する物質になります。健康にとって味方になる物質ですが、過剰に分泌されると病気の原因になります。

全身疾患について

歯周病と全身疾患がどうつながってくるのかという関係性については、研究が進んでいる分野です。歯周病は炎症性疾患であり、炎症が全身に及ぶことで、他の疾患との関係性が指摘されています。

2型糖尿病

膵臓からのインスリン分泌が低下する1型に対し、2型糖尿病はインスリンの効きが悪くなり、血糖値を下げる作用が低下して高血糖状態になります。

2型糖尿病と全身疾患の関係性

2型糖尿病と歯周病の関係は、炎症性サイトカインや細胞質の酸化ストレスなどのメカニズムを介して相互に影響し合うことが知られています。糖尿病患者は一般の人よりも歯周病にかかりやすいとされ、重症度も高くなる傾向があります。逆に、歯周病が進行することで糖尿病の管理が難しくなる可能性もあります。

歯周病における炎症反応が全身に及ぼす影響はさまざまですが、特に血糖値コントロールに悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。炎症性反応が増加すると、インスリンの作用が減少し、血糖値が上昇しやすくなるとされています。

認知症

認知症は、脳の機能が進行的に低下し、日常生活に支障をきたす症状の総称です。主な症状には記憶障害、思考能力の低下、判断力の欠如、言語障害、空間認識能力の障害などが挙げられます。これらの症状が進行することで、認知機能の低下や行動の変化が現れることが特徴です。

認知症の中でもっとも種類が多い認知症は「アルツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症は脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積されることによって発症します。

通常、アミロイドβは分解されて排出されますが、何らかの理由で排出されずに蓄積すると脳の機能が低下してしまいます。進行するとタウという異常たんぱく質がたまって神経細胞を死滅させます。

アミロイドβとは

脳内で作られるたんぱく質のひとつです。健康な人にも存在する物質です。通常は脳内のゴミとして分解され排出されます。

認知症と全歯周病の関係性

歯周病の炎症が全身に及ぼす影響や、口腔内の有害なバクテリアが脳に影響を及ぼすことが考えられています。

特に、歯周病による炎症が身体全体に及ぼす影響が認知症の進行に関連している可能性が指摘されています。炎症反応が脳に影響を及ぼし、認知症の原因となる神経細胞の損傷や炎症を悪化させる可能性があります。歯周病による炎症性サイトカインやバクテリアの産生物質が血流中を経由して脳に到達し、脳内の炎症反応を引き起こす可能性があるとされています。この炎症反応が神経細胞の損傷や認知機能の低下につながる可能性があります。

また、歯周病による慢性的な炎症が全身の炎症反応を増加させ、全身の炎症が認知機能の低下や認知症の進行に寄与する可能性も指摘されています。同時に、歯周病のバクテリアが脳に直接影響を与え、神経変性を引き起こす可能性も考えられます。

誤嚥性肺炎

唾液や食べ物を誤って吸い込んでしまい、肺の感染を引き起こす状態のことを誤嚥性肺炎といいます。嚥下に関する筋力の低下、口腔環境の不衛生などを理由に特に高齢の方に多くみられます。

誤嚥性肺炎と歯周病の関係性

誤嚥性肺炎と歯周病の関係性は、口腔内の細菌が触れ合うことで肺炎リスクが高まる点にあります。歯周病は歯茎や歯の周囲の組織に炎症を引き起こす疾患で、口腔内の細菌が増殖しやすくなります。これらの細菌が誤って呼吸器に入ると、誤嚥性肺炎のリスクが高まる可能性があります。歯周病と誤嚥性肺炎の関係は、口腔内の状態が呼吸器系統に影響を及ぼすという点で深く関連しています。歯周病によって引き起こされる炎症が口腔内の微生物のバランスを崩し、細菌が増殖しやすくなります。これにより、口腔内の病原菌や炎症が肺に到達するリスクが増加します。

誤嚥性肺炎は、生活環境や健康状態に応じてリスクが異なりますが、特に高齢者や免疫力が低下している人、誤嚥や嚥下障害のある方にとって重要なリスク要因と言えます。歯周病が進行すると、口腔内の環境が細菌の繁殖を促進し、それが誤嚥性肺炎の原因となる可能性があります。

誤嚥性肺炎の予防

予防的には、歯周病の予防と治療が重要です。定期的な歯科検診や歯磨き、歯間清掃、口腔ケアの習慣化が重要です。また、水分補給や食事の際には姿勢や飲食方法にも注意を払うことで、誤嚥を防ぐことができます。

慢性腎臓病

腎臓の機能低下に関連する病気の総称です。腎臓内部の糸球体という組織が壊れて、血液のろ過機能が低下し、炎症を起こしたりする病気です。糖尿病や高血圧と関係が深く、動脈硬化などの生活習慣とリンクします。

慢性腎臓病と歯周病の関係性

炎症性サイトカインによる血管障害が起こり、動脈硬化や高血圧症状を招くことで腎機能が低下します。歯周病は口腔内の細菌感染症であり、炎症が全身に影響を及ぼす可能性があります。特に、研究によると歯周病が慢性腎臓病の進行を加速させるという報告もあります。

逆に、慢性腎臓病を患っている人は、免疫力が低下する傾向があるため、歯周病にかかりやすくなる場合があります。そのため、口腔衛生に注意を払い、歯周病を予防したり早期に治療することが重要とされています。

まとめ

歯周病と全身疾患のつながりは、口腔内の炎症が全身に影響を及ぼす可能性があります。歯周病の進行により口腔内の細菌が体内に侵入し、全身に炎症反応を引き起こすことが考えられます。定期的な歯科検診や適切な歯磨き、歯周病の早期発見が重要になります。

辻中歯科医院では2階で歯のクリーニングを行っておりますので、皆様ご来院頂ければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。